[提要]北京奧運會主體育場于2003年12月24日開工,預計將于今年4月竣工。 是由2001年普利茨克獎獲得者赫爾佐格、德梅隆與中國建筑師李興剛等合作完成的巨型體育場設計,形態如同孕育生命的“巢”,它更像一個搖籃,寄托著人類對未來的希望。

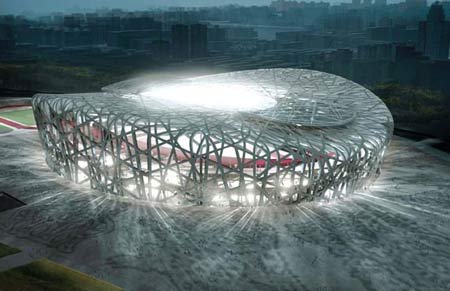

北京奧運會主體育場(鳥巢)

國家體育場坐落在奧林匹克公園中央區平緩的坡地上,場館設計如同一個的容器,高地起伏變化的外觀緩和了建筑的體量感,并賦予了戲劇性和具有震撼力的形體,國家體育場的形象完美純凈,外觀即為建筑的結構,立面與結構達到了完美的統一。結構的組件相互支撐,形成了網絡狀的構架,它就像樹枝編織的鳥巢。故大家形象地將其稱為“鳥巢”。體育場的空間效果即具有前所未有的獨創性,卻又簡潔而典雅,它為2008年奧運會樹立了一座獨特的歷史性的標志性建筑。

北京奧運會主體育場于2003年12月24日開工,預計將于今年4月竣工。 是由2001年普利茨克獎獲得者赫爾佐格、德梅隆與中國建筑師李興剛等合作完成的巨型體育場設計,形態如同孕育生命的“巢”,它更像一個搖籃,寄托著人類對未來的希望。設計者們對這個國家體育場沒有做任何多余的處理,只是坦率地把結構暴露在外,因而自然形成了建筑的外觀。設計理念:

綠色、科技、人文三大奧運主題精神和孕育著無數卓越的中國傳統建筑文化相融合,單純形態的"屋檐建筑"、躍起的屋頂、云海藻井、室外活動庭院、世界之門、單坡式看臺、生機勃勃的集會場所、自身力學平衡的結構體系和活用自然的生態環境共生裝置等無不體現了對三個奧運的建筑語言化。國家體育場將成為人類建筑歷史的里程碑,更將成為寰宇蓋世的建筑。同時體育場可開啟屋面,擁有與自然共生的形態,它將時刻變化,直至遙遠的未來,成為北京宣告慶典盛會,諭示城市風情變換的動態城市標志。

體育場看臺為單坡設計,觀眾能擁有最大的視角范圍,主席臺和貴賓座席的“波狀看臺”也是世界首創,臨時觀眾座席被設置在可開啟屋頂的"翼"上。主平面上的各種人員流線都進行了精心的考慮,區別于傳統的體育場,保證各種流線不交叉。在單坡看臺頂部設置空中回廊,以便于環游整個看臺的上部。"世界之門"既是通往臨時看臺的路徑,也是一個游離于賽場之外的一個集娛樂、觀光、休閑為一體的綜合體,同時也是強調軸線的奧林匹克公園的華蓋。

鋁合金和

膜結構構成了180米跨度的輕質屋面和云海藻井,這是以最先進的技術再現了中國傳統的建筑形式——天井,屋頂面有薄膜,開啟屋頂的翼,利用齒軌和齒輪方式回轉,這個形態恰好對應中國建筑四合院的形式,開啟屋頂是有著各種各樣的開啟方式,模式的體系,不但從功能上可以作為奧運賽時的臨時座席,更是從根本上穩定比賽微氣候的安定裝置 。

整個建筑通過巨型網狀結構聯系,內部沒有一根立柱,看臺是一個完整的沒有任何遮擋的碗狀造型,如同一個巨大的容器,賦予體育場以不可思議的戲劇性和無與倫比的震撼力。這種均勻而連續的環形也將使觀眾獲得最佳的視野,帶動他們的興奮情緒,并激勵運動員向更快、更高、更強沖刺。在這里,人,真正被賦予中心的地位。

與【】相關熱點資訊:

【了解更多 “” 相關信息請訪問

幕墻專區 】